iPhone 6 绝佳销量成功进击市场份额

近期的移动通讯消费者指数研究显示,iPhone 6/6 Plus 的绝佳销量成绩,让苹果成功进击现智能手机市场份额。 据 Phonearena 报道,十月份的移动通讯消费者指数显示,自 9 月 iPhone 6/ 6 Plus 发售三个月间,iOS 在欧洲市场份额同比上升 5.9%,为 20.7%;Android 下降 2.6%,为 69.4%,Windows Phone 下降 1.3%,为 8.7%。 因为苹果每年只有一次手机发布,大量的粉丝的外翘首以待让 iPhone 6 / 6 Plus 的销量大涨?不尽然,我们把时间拨回去年 9 月,看看 iPhone 5s / 5c 的发售情况。当时在英国,发售的三个月内 iOS 的市场份额从 27.1% 上涨至 28.7%,涨幅并不大。而今年英国是从 27.1% 涨直 39.5%;在美国地区,去年是从 37.5% 上涨至 40.8%,而今年是 30.1% 至 41.5%。总体上看,是 iPhone 6/6 P 更符合了群众胃口,帮苹果收复了失地。 另外,即使 AT&T 将 63% 的 iPhone 6 / 6 Plus 放在美国出售,两家运营商 Verizon 和 AT&T 的销量依旧相近,是 42.2% 和 41%, 插图来自 Phonearena

Gmail 新功能:直接在收件箱编辑附件

Google 今天公布了一项有关 Gmail 的新功能,以后 Gmail 用户可以直接在收件箱中对附件文件进行编辑,并实时将更改同步储存在 Google Drive 中。 根据 Google Drive 的介绍,点击附件的“编辑”图标,Office 文件就会自动转换成对应的 Google 文件格式。比如 office 文档(dot)对应的 Google Docs,Excel 等表格类的对应转化为 Google Sheets,PPT 类型的则会转换成 Google Slides。另外,如果不想转化为 Google 的格式,用户还可以选择安装 Chrome 扩展程序: http://goo.gl/FgMfk9 VentureBeat 的报道称,这次的更新表明 Google 要开始将其各种服务“绑的更紧”,这样一来,如果用户使用的是 Google 的邮箱服务,那 Google Drive 和 Google Doc 等应该成为首选,而不是微软的 Microsoft Office 和 OneDrive。 题图来自 pammarketingnut 插图来自 Google

【团购下载】标题可设置显示最多两行

虽然“新能源汽车”这一名词不断出现在大家的视界里,但其实这类汽车在中国的销量并不乐观。按照新能源汽车推广应用城市(群)申报计划,截至今年 9 月,完成的推广量仅为目标量的 11.49%。 造成这种现象的原因很多,“充电麻烦”便是其中之一。一方面公共充电站稀少,另一方面私人充电站设立门槛高。 沃尔沃正在尝试让用户随车携带充电站,以便解决充电不方便的问题。有意思的是,该公司的构想是一张极具视觉冲击力的大伞。 近日沃尔沃首次在中国展示了其对未来充电设备的构想——可折叠太阳能充电伞(Solar Pavilion)。给汽车充电自然是基本技能,而该设备的独特之处在于,你可以将其折叠成帐篷袋大小,然后装进汽车后备箱。也就是说,用户能够随车携带充电站。 有别于传统太阳能电池板单一的方形设计,充电伞采用了柔性光伏薄膜及可折叠设计,并配备了轻量级的碳纤维管架,通过纤维状嵌入式光伏电板可大量收集室外光照为车辆充电。受益于此,整个充电伞外观更具美感和张力,而流线型设计也使得充电设施多了几分生机。 在沃尔沃汽车的支持下,来自美国 Synthesis Design + Architecture 的华裔设计师 Alvin Huang 带领团队,成功打造出太阳能充电伞。“太阳能充电伞灵感源于兰花造型,整体造型通体透明、简洁典雅。”Alvin Huang 接受爱范儿采访时谈到,“我们认为设计制造便携易用的产品是实现未来绿色可持续交通的关键,这让我们与沃尔沃的新能源汽车不谋而合。”这款充电伞被美国《时代周刊》评为 2013 年度 25 大最佳发明之一。 充电伞搭建起来需要耗时 45 分钟,占地 36 平方米、 3 米。在为汽车充电的同时,也能给车辆降温,避免暴晒。利用这款充电伞给汽车充满电需要 12 个小时,折叠起来耗时 45 分钟。如果要进一步提高它的实用性,则需要改进设备,让拆、建耗时更短,充电更快。 “目前充电伞仍处于概念阶段,会更多地强调外观的视觉冲击。充电伞三点着地,三点朝上,非常具备对称的美感。而远看过去,它就仿佛阳光下一只跃动的蝴蝶。”Alvin Huang 谈到,他的团队正与沃尔沃合作持续改进产品,希望未来的产品占用空间更小,折叠更方便,充电速度更快,以便顺利将其推向市场。 也许充电伞的可贵之处在于,它并没有局限在传统思维里,而是让人们看到另一种玩法——为何不随车携带一个优雅的“充电站”? 沃尔沃在多个场合强调了公司愿景——“2020 年零伤亡、零排放”。为了实现“2020 年零伤亡”,该公司正不断改进旗下汽车的安全性能,比如最新的 XC 90 便搭载了两项世界首创安全技术:路面偏离保护方案和交叉路口自动刹车技术。同时沃尔沃也在研发自动驾驶汽车以提升交通安全。 而为了实现“2020 年零排放”,沃尔沃则在新能源汽车市场动作频频。该公司在欧洲推出的第一款量产插电混动车型 V60 PHEV 去年在欧洲卖出 7437 辆,排名市场第二(仅次于三菱欧蓝德 PHEV 的 8440 辆),并占据豪华品牌 PHEV 销量榜首位置。此外,2015 年上半年沃尔沃将会在中国市场投放 S60L 插电式混动汽车。

演示收费查看文章部分内容

这是可以免费看到的内容,这是可以免费看到的内容,这是可以免费看到的内容。 这是可以免费看到的内容,这是可以免费看到的内容,这是可以免费看到的内容。这是可以免费看到的内容,这是可以免费看到的内容,这是可以免费看到的内容。 这是可以免费看到的内容,这是可以免费看到的内容,这是可以免费看到的内容。 下面测试隐藏 当然,你也可以直接隐藏全文~~~

全面拥抱未来,BMW 所有主力车型都将推混动版

今年 BMW 凭借 i3 和 i8 在新能源汽车行业大放异彩。而这家公司显然不会就此止步。BMW 近日宣布,计划为旗下所有主力车型推出插电式混合动力版本,包括旗下最受市场欢迎的 BMW 3 系。 促使 BMW 做出此项决定的一个直接原因,便是欧盟环保法规的收紧,亦即愈加严苛的碳排放标准。而其他传统车厂也可能会做出类似的应对策略。 BMW 将在法国 Miramas 展示 3 系插电式混动原型车和一款全新混动概念车,后者集成了宝马 i 系列产品已有的技术。 BMW 3 系插电式混动原型车搭载了双涡轮增压四缸汽油发动机和一款电动机。其电动机动力系统基于 BMW eDrive 技术,后者已应用在 i3 和 i8 上。而原型车的锂离子电池组及管理系统、冷却系统,也是基于 i3 和 i8 的经验打造。 根据 BMW 的说法,其插电式混合动力技术可以灵活而迅速地推广到旗下其他车型上。该公司还表示,消费者在城市用车时可使用纯电动模式,而长途旅行时混动模式就可以派上用场。如此一来,能耗、碳排放都会较普通汽车大幅降低。 近日,BMW 北美电动车销售与战略负责人 Jacob Harb 透露,将打造类似特斯拉超级充电站一样的充电网络。Jacob Harb 声称 BMW 充电网络将由 DC 充电站构成,该充电站同时兼容其他品牌电动车。 再看中国市场,在刚刚结束的 2014 广州车展上,全新 BMW 530Le 插电式混动车型全球首发。该车基于 BMW 5 系长轴距版打造,由华晨宝马自主研发,并获得 BMW 总部支持,将会在国内生产。BMW 530Le 在纯电动模式下,续航里程可达 58 公里。混动模式下,该车百公里综合油耗仅 2.1 升,每公里二氧化碳排放量也只有 49 克。

演示自动发卡

每天,我们和无数的移动设备产生沟通。我们需要热咖啡,就会按下咖啡机的按钮;在 ATM 机上取钱,要插入银行卡,点击屏幕上的图标;办公室的台式机,配备了键盘鼠标。这些交互方式自然而然的存在在人类社会中,你甚至都不会察觉方便不方便,学会使用他们,是人社会化的一部分。 就移动设备来说,电容触摸屏是绝对的交互之王。乔布斯非常鄙视键盘,所以 iPhone 从一开始就没有多余的按键,用手指操作屏幕是交互的主要方式。曾经红极一时的手写笔被 iPhone 革了命,从此电容触摸屏霸占了移动设备市场。 《财富》杂志的专栏作者 Jason Cipriani 想的有些“叛逆”,他认为手机应该有更多的互动模式。实际上,现有的语音、手势操作技术可以实现“非手指”操作。于是,他做了一次实验,来看看哪一个是最好的交互方式。 他首先试用了手势键盘 Swiftkey 和 Swype。这两个键盘其实是便捷的输入法,通过滑动输入和智能判断加速手指在触屏上的输入,会智能选词、自动加空格和大写。在手机上,它们的体验还算好,但是到了更大的屏幕上,Jason 发现手势键盘的实用性很低,因为手指不够长。 所以,Jason 又试用了语音输入。除了 Siri,Google 和微软都相继推出了语音助手。语音交互让输入解放双手,但是它也有明显的缺陷,公开场合使用语音和手机对话看起来有些诡异,而且会向周围人泄露隐私。 手写笔怎么样?Jason 用了三星 Note 4 配套的 Spen,发现它的反应很慢。手写笔也许更适合某个特殊应用,比如表格、画图,作为移动设备的基础操作方式,手写笔的使用体验不是很好。 最后,Jason 使用了眼动追踪。这项技术通过对眼部动作的追踪来实现部分交互,比如眼不再看屏幕的时候,屏幕自动变暗或熄灭;看视频的时候,视线离开,片子会自动停止。和手写笔一样,Jason 认为眼动追踪只是适合小范围的使用,噱头的意义更大。眼动识别不仅不准确,也无法提高生产力。 总结起来,触摸屏仍然是最好的交互方式,手指操作仍然是王道。就好像键盘和鼠标,这两样设备已经存在几十年,在台式机上仍然是主要的互动工具,大多数的应用也依据鼠标和键盘的交互来设计。在移动设备上,尽管诸多的新技术新颖奇特,但是我们还是离不开手指头。

Google 优化验证码机制,怎样证明我是人?

Google 的“验证码”(CAPTCHA)俗称“全自动区分计算机和人类的图灵测试”,让我们向服务器证明自己是人类,而不是机器。 CAPTCHA 是由计算机来考人类,而不是标准图灵测试中那样由人类来考计算机,因此人们有时称 CAPTCHA 是一种反向图灵测试。 但是验证码的安全性一直都在受到挑战,就连 Google 自己都破解了 CAPTCHA 验证系统,通过率达到 99.8%。并且,照着一张费眼神儿的图打字不是一种舒服的体验。可是人们至今也没找到一样可以替代 CAPTCHA 的方案,而最近 Google 宣布他们优化了 CAPTCHA,让验证更准确,同时对用户来说更方便操作。 新方案命名为 noCAPTCHA reCAPTCHA,它在流程上做了改进。和要求用户输入文字不同,该系统只提供一个复选框,上书“我不是机器人”,如果你勾选,Google 就会用“风险分析引擎”来确定你是不是人类。 如果 noCAPTCHA 认为你是人类,那么无需更多的验证了;如果没有通过,你会被要求进一步验证,不过也无需眯着眼看小图,然后手动输入。新方案更简单,比如从几张图片中,点选正确的选项。 “对大部分用户来说,这极大的简化了验证的体验。”Google CAPTCHA 小组的产品经理 Vinay Shet 说。“改良版的技术看起来简单,背后的确很复杂。” Google 所谓的“风险分析引擎”,可以跟踪用户点击验证框之前、当时和之后的行为,比如在网页上花费的时间,从而来判断是否是人为操作。 目前,noCAPTCHA 还在测试中,开发者要想把它使用到产品中,必须使用新的 API。目前,Snapchat, WordPress 和 the Humble Bundle 已经开始测试了,其中,Humble 的用户通过率超过 80%,WordPress 低了不少,为 60%。 验证码是一个充满矛盾的产物,一方面,人类希望计算机能够通过算法帮助我们解决问题,一定程度上代替人类,另一方面,人类在极力避免计算机利用算法做坏事。随着技术的发展,而计算机将变得越来越通情达理,越来越接近人类。验证码到时候还有用吗?正如《验证码的现在与未来》中所说: 如果有一天,计算机能够通过验证码验证,我们又该如何区分人类和计算机呢? 题图来自 hswstatic 插图来自 TNW

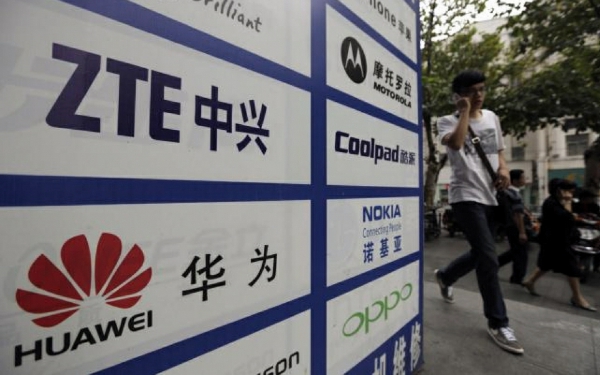

IDC:中国将主导 2015 年智能手机市场

又到了一年一度的年底预测月,IDC 日前发布的一份 2015 年预测报告显示,明年中国的的信息科技领域会有迅猛的发展。IDC 高级分析师 Frank Gens 说: 中国本土科技市场将会有非常大的增长。 报告指出,2015 年中国市场对智能手机的需求将接近 5 亿部,占全球手机销量的 1/3。而销售到中国的智能手机中,有约 85% 将来自小米、华为、中兴、联想、酷派等中国本土的手机品牌。中国本土手机品牌的崛起会对国外手机制造商带来不小的压力。 同时,IDC 还指出全球科技正在步入以移动设备、云服务和大数据为核心的第三平台(3rd platform),IDC 预测在这些新兴领域,中国的科技公司,尤其是阿里、腾讯和百度都有实力与亚马逊、微软、Google 等国际公司抗衡。 题图来自 scmp

独家测试资源下载

社交类 app 有着庞大的用户群,而用户就是公司开展业务和发展最重要的资源。最近像 Snapchat 也推出了转账功能,我们熟悉的微信也有微信支付,Facebook 和 Twiiter 也一直在支付领域探索。如今拥有 1.7 亿活跃用户的 Line 也宣布其支付功能 Line Pay 将于 12 月 8 号全球上线。演示收费下载资源样式1 10 月份时 Line Pay 就率先在日本推出,它提供出租车预订、绑定信用卡银行账户进行结算、“AA制”分摊金额、以及无需知晓对方银行卡号,直接给用户转账等功能。 代码高亮 function _mbt_test_highlight(){ return true; } 类似支付宝的支付密码,使用 Line Pay 时需要另外输入一个验证密码。iPhone 5S 以上的手机用户则支持 TouchID 指纹登录。 不过 Line Pay 目前还不够完善,用户转账功能暂不支持日本之外的地区,全球版能用的只有信用卡支付。同时公司也在为继续支持更多的线下商店而努力。

亚马逊 Echo:不如播放器专业,没有手机语音方便

对时下热炒的智能硬件别期望太高,这定律相当管用,前不久我们报道过智能衬衫 OMsignal 的试用,发现它并不比智能腰带强多少,只不过是披上了智能的外衣。这定律也适用于亚马逊新推出的 Echo,这款号称拥有“360° 全方位无死角音频”的播放器,并未给人太多惊喜。 下此结论的是 Cnet 编辑 David Carnoy,他花了 199 美元从 eBay 购买了一台 Echo,进行了一段时间的使用。和我们之前评测的小智超级音箱一样,从战略角度看,它有着入口的潜力,但实际用下来,它并不比播放器更专业,也没有手机语音交互那么方便,而且缺乏核心应用。 Carnoy 并不建议用户花 199 美元购买 Echo,不过目前它在进行 99 美元 Amazon Prime 用户促销活动,想尝鲜的用户可以下手。 我们来看看 Carnoy 的使用报告,首先介绍一下,Echo 是一款十分便携的设备,高 23.5cm,直径 8.2cm,可以轻易挪动位置,顶部有一圈发光的环,以暗示操作正在进行,它拥有 7 个麦克风,只能通过“Alexa”来唤醒,不能改名字,不能改声音性别。 它的优点有二:语音识别准,较好的音乐播放体验,Carnoy 甚至认为它比 Siri、Google Now、Cortana 有更好的语音识别能力,和 Fire TV 用的一套语音系统。另外,如果你是 Prime 会员,它可以迅速生成播放列表,比如基于风格和歌手,同时兼容 Amazon Music、iHeartRadio、Tuneln 等,从 Amazon Music 买音乐也很方便。 在蓝牙模式下,它可以播放手机上的声音,包括 Spotify,此时它就像蓝牙耳机一样。或者说,Echo 是一个具备语音操控、外放的蓝牙耳机,这样一看 Jawbone 也很适合做这种产品。 Echo 还有一个内置麦克风的遥控器,这样即使播放器声音大,也可以语音遥控。遗憾的是,Echo 没有内置电池,必须时刻连接电源使用,而且,Echo 不支持 iOS 设备,只有 Android 和 Fire 设备可连。 一个很蛋疼的问题是,Echo 没能履行好一个播放器的职责,高音时声音会失真,看来还真是非专业选手。 语音问答时并不需要通过手机,不过有一些回答会显示在手机上,在使用小智超级音箱就遇到了一个问题,那就是音箱无显示器,当遇到长篇内容时,它的交互会有问题,Echo 则采用手机 App 辅助显示的办法解决。 从服务内容来讲,Echo 做的很一般,只能提供维基百科以及少部分数据库的内容,例如笑话内容库,它甚至不能调用 Google 搜索,遇到不能回答的内容时,会传送一个 Bing 搜索链接到手机上。 可以看出,Echo 是想扮演两个角色,一是无线播放器,二是虚拟助手,但是每一个都做的不出色。用户面对一个可语音交互的设备,并不满足于只使用亚马逊的内容,而是在更广泛的服务、人工智能上。 比如它可以提醒你日历事项,播报你关注球队的比分,以及结合用户信息,提供个性化的回答。这并非一夕之功,微软在这方面很有发言权,经过了很多年的积累之后,才有了 Cortana...

mPath 告诉我们可穿戴设备应当这样做

连线之前说以高德纳咨询公司此前所提出的“技术成熟曲线”来解释 Google Glass 这两年来的遭遇,认为它已经经过“期望膨胀期”,现在进入“幻觉破灭期”——公众、媒体对它的热情已经消磨殆尽。但这对于 Google Glass 来说未必是坏事,它可以沉下心了探索设备的应用场景,完善开发环境,以及联合更多合作伙伴。 现在发展得如火如荼的可穿戴设备领域,必须对 Google Glass 说一声感谢。是它,让大众幻想不一样的工作、生活方式;也是它,通过一轮一轮的造势,让可穿戴设备的概念深入人心,吸引投资界、创业者的注意。Google Glass 遭遇的挫折,一定是暂时的。 我之前经过长时间的观察与思考,得出了一个结论:尽管现在大部分可穿戴设备功能还比较单一,它真正的潜力尚未发挥: 世界上有许多类型的数据可以记录,而不仅仅是血压、步数,分析这些数据能够更好地给人提出合理的建议; 可穿戴设备可以在某些生产力环节当中,可以提高人们完成任务的速度。 现在可穿戴设备(包括眼镜、手环和手表)所遭遇的障碍不外乎: 收集的数据不够全面,不够精准,不够海量,数据分析尚在浅层,无法给人非常有效、合理的建议; 相关应用匮乏,使用场景单一,让人找不到长期使用的理由。 但这些障碍,将会随着更多数据的采集、应用生态的丰富而得到克服——当然,这和我之前《智能硬件?不,联网硬件》表达的一致:联网设备的重点,不在于设备的行为表现得智能化,而是应当发挥互联网的优势,将硬件终端化为各式各样的服务。 而如何做到这一点呢?除了“不要把智能硬件看成硬件而应该看做提供服务的终端”之外,另外一个就是提供更多有意义的数据。比如说,步数转换称健康值、理财转化成财务健康度、心理状态转化成心情值等等。 而这需要的,不仅是数据,还包括新的数据解读方式。 连线最近报道一个叫 Elliott Hedman 的人,以及他开发的,有助于产品改进产品设计的传感器 [mPath],就体现了有趣的思路。从产品形态来说,它和现在常常看见的智能手表没有太大区别,都是戴在手腕上,而且有一个显示屏。而从从技术来说,它和 Jawbone Up3 近似,采用了皮肤电反应的生物抗阻测量方法来检测人体的生理数据——而这些数据将用于改善产品设计的流程。 在 mPath 产品官网,Hedman 列出了 10个问题: 到底消费者使用我们的产品和服务时,感受到的,是开心、压力、兴奋、厌倦,还是专心呢? 消费者当下面对的情绪障碍是什么? 我们的消费者部门到底在探求着怎样的情绪体验? 我们拥有一个创新,但它可用吗?它将如何影响消费者的体验? 我们如何打造一个数字部门,以补益我们的实体产品/服务? 到底我们如何为雇员们改进体验? 到底有那些关键因素,会促使消费者购买/回流? 我们知道消费者不喜欢/需要,但到底如何才是最佳的提示方式? 我们如何才能更好地使用我们数据,更深入地了解我们的客户? 如何增加我们雇员之间的交流? 好产品拥有独特的气质,从一开始就能吸引人,而到了最后,我们越了解就会对它越喜爱。然而,好产品背后的设计,要经历异常复杂的过程。 此前,我参观了微软亚洲研究院,就发现他们专门有安装了多个摄像头,以及安装了单向透视玻璃的调研室,方便用户调研人员观察用户在使用某些产品的反应,一一记录下来,经过专业的判断与解读之后,再形成行之有效、合理的建议。 是的,所有设计师都希望能够切实知道消费者对自己设计的反应。而这种反应,直接问消费者,却未必能够得到。 如果是配量了 mPath,那么情况就可能不同,它通过皮肤电感应来检测人对某个设计、某种设备的反应,从而更快地得到量化的数据。Hedman 此前是 MIT 情感计算(Affective Computing)实验室的博士候选人,他与团队设计出名为 MOXO 的传感器,然后通过这个传感器来检测人的情绪反应。 乐高是 mPath 的第一名客户,他们聘用 Hedman 为 LEGO Technic 系列配套的平板 app 提供建议。于是,他们找来数名少年进行测试。当少年们打开 app,第一次看到简介的时候,Hedman 的传感器所记录的数据开始突然升高,不过,这属于正常情况,因为是遇到新鲜的事物,此时需要处理的信息很多。然而,继续测试下去之后,Hedman 就发现问题所在,app 里面的动画太多了,虽然都是一些非常细碎的地方,然而显然儿童们在翻页的时候,感受到更大的压力,结果他们不愿意去使用它。 乐高仅仅是 Hedman 小试牛刀,他被 Google 请去改善 Gogole 无人驾驶汽车的体验,被 Best Buy...

一切从简,这会是第二代 Google Glass 的样子?

Google Glass 在经过第一代 Explorers 探索者版本的试水之后,如今收到的反馈效果并不太理想。而谷歌也正着手于研发第二代 Google Glass 。根据 Phone Arena 放出的专利图,第二代在造型上更加简化,它摒弃了原先右耳处长长一条配件的累赘,显得不再那么笨重,而显示屏也变得更长。 Google Glass 在模块化之后体积缩小了,而鼻托的消失应该能让它更方便地与一般眼镜一起佩戴使用。此前还有消息指出下一代 Google Glass 会配备英特尔芯片,以换取更长得续航时间。 Google Glass 昂贵、外观不好看、隐私问题的担忧……这些都是许多人不看好它的原因。像一些场所明确规定禁止佩戴 Google Glass 入内,而近来许多外媒也在大肆宣判它的死亡,这都无疑让它处在风口浪尖上更加危险的位置。 当然如果它的价格能够亲民点,许多人应该还是很愿意掏钱包的。百闻不如一试,毕竟作为可穿戴设备的一个前沿,无论是追求科技时尚还是单纯热爱新事物的人,还是会对它抱以相当的期待和好奇心。 题图为电影《钢铁侠》剧照 插图来自 Phone Arena

正版演示多附件多价格收费下载

演示多附件多价格收费下载,可用于场景例如:一个软件有多个版本,每个版本价格不一样。 社交类 app 有着庞大的用户群,而用户就是公司开展业务和发展最重要的资源。最近像 Snapchat 也推出了转账功能,我们熟悉的微信也有微信支付,Facebook 和 Twiiter 也一直在支付领域探索。如今拥有 1.7 亿活跃用户的 Line 也宣布其支付功能 Line Pay 将于 12 月 8 号全球上线。 10 月份时 Line Pay 就率先在日本推出,它提供出租车预订、绑定信用卡银行账户进行结算、“AA制”分摊金额、以及无需知晓对方银行卡号,直接给用户转账等功能。 10 月份时 Line Pay 就率先在日本推出,它提供出租车预订、绑定信用卡银行账户进行结算、“AA制”分摊金额、以及无需知晓对方银行卡号,直接给用户转账等功能。 10 月份时 Line Pay 就率先在日本推出,它提供出租车预订、绑定信用卡银行账户进行结算、“AA制”分摊金额、以及无需知晓对方银行卡号,直接给用户转账等功能。